What's wrong with theories of vertical development

In short, it's that they are seductive, but empirically flawed narratives.

→ Поскрольте пожалуйста ниже, там есть русская версия

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write,

but those who cannot learn, unlearn and relearn.

- Alvin Toffler

TL;DR

1. "Levels of consciousness" is more of a metaphor than a scientific theory

The idea that consciousness develops by leaps and bounds, in a "growth-plato-crisis-growth" pattern, following some pre-defined levels or stages common to all people, is not supported by the data. After 50 years of research, we have not been able to find parameters that would demonstrate these dynamics.

2. There is no point in arguing whether levels can be skipped and what the correct number of levels is

No distinctions between levels in these theories are supported by data. There is no reliable way to determine which number of levels is correct or to answer the question of whether people can "skip" through levels, because levels do not exist objectively. They are parts of a theoretical narrative, like acts in a play - not reflections of reality.

3. We have no reason to trust the measurements made by the proponents of these theories

Tests for "vertical leadership" like the unfinished sentences test are psychometrically questionable, expensive to administer, and do not allow for mass independent research. The idea of levels is already embedded in the measurement model itself, and measurements made in this way cannot prove the existence of levels. We also have no reason to think that the results of such testing will predict people's behavior and development better than cheap and reliable tests of intelligence, character, and values.

4. The space of values is multidimensional, not linear

These models organize values in one bottom-up line. Real empirical data show that people's values exist in at least two dimensions and do not form a one-size-fits-all "developmental scale".

5. Vertical theories - an attractive but unhelpful narrative

These models resemble Marx's historicism for psychology. They transfer the "objective historical laws of development of societies" to the development of individuals. However, without an empirical basis, they are of no real use, but only create the illusion of progress.

Vertical theories? What are they, anyway?

Vertical development theories are psychological models that describe human development as a sequential movement through levels of complexity in thinking, perception, and behavior. They assume that people and cultures develop through predictable stages (levels, stages - I will use these words interchangeably), each of which logically and psychologically builds on the previous one. The levels include increasingly complex forms of understanding of self, others, and the world, from self-centered and role-based thinking to systemic, integral, and transcendent thinking. Ken Wilber, a non-academic integral philosopher, has combined different models of psychological maturity into one "integral theory" where levels are one of the main dimensions. Most people know about stage models from Wilber's popular books.

What exactly is being asserted?

Human consciousness develops unidirectionally, in stages

The next stage will incorporate the previous ones, building on them as a foundation

People mostly go through the same stages in the same sequence

The stages cannot be skipped, at least the lower ones, and there is some debate about the upper ones

Each stage involves a new cognitive and moral perspective, the complexity of these perspectives increases

Development is not only an individual but also a collective process, i.e. not only an individual but also a group, an organization or even a country is a valid level of analysis

The most popular vertical theories

There are many stage theories. Dozens, probably. Among them are Kohlberg's theory of moral development, Robert Keegan's theory of orders of consciousness, Fowler's stages of faith development, but the most popular models are Spiral Dynamics and Jane Loevinger's theory of ego-development, known as "vertical leadership". The amount of theories which claim roughly the same things seems like pretty solid evidence that there's "something there".

Spiral Dynamics (SD) was born out of the research of psychology professor Claire Graves, and popularized in the 1990s by business consultants, Don Beck and Chris Cowan. A level in SD is a stable combination of beliefs, motivations, and ways of interacting with the world. Levels are denoted by colors, from survival (beige) to integral (teal). "Teal Organizations" from Frederick Laloux's popular book are just that.

Jane Loevinger's theory of ego-development is a similar model, with a different number of levels, but also going from impulsive to integrated. As in the other models, at each stage the individual perceives self, others, and the world differently, and deals with contradictions and meaning tasks differently. Loevinger's followers, business consultants Bill Torbert and Susanne Cook-Greuter, founded companies that organize testing and certifications on this theory, thanks to them this theory became known in the Russian-speaking space. In different versions of this model, levels can be called nouns, for example "opportunist" or "alchemist".

This sounds plausible. What's the problem?

Problem #1: We haven't been able to find levels for 50 years.

The picture shows the levels as Claire Graves envisioned them. Growth - plateau - crisis - growth - plateau - crisis. However, it is noticeable that this graph was simply "drawn" on a typewriter in the 1970s. In 50 years of research, we have not accumulated any actual data to underpin this graph. There is still no psychological parameter that has been found that is relevant to these theories - and that demonstrates such dynamics. The graphs we can actually see are a snapshot in the moment and would look like a normal distribution curve.

This graph often appears in presentational materials on Spiral Dynamics, and although I have not found a specific source of data, I have no doubt that such a graph can be populated with real empirical data (more on this below). As we can see, there are no objective boundaries between levels and that we can define as many levels as we want. It will be a speculative decision of the model's author. Now it is clear why there are so many such models and why there is no way to find out which of them has the correct number of levels. There are no levels, so the question about the correct number of levels would not make any sense.

In drama theory you can write a play with three acts, or you can write a play with five acts. What's the right number? None and any. Stages describe the narrative, our view of the world, but not the world itself. It is the tool of the author of the story. It is not how events actually unfold. There are many stage models in psychology, a few of them describe the hierarchical development of people, some describe other things. However, most of them are factually incorrect. Let's look for the sake of example at the popular Kübler-Ross "stages of grief" model, with "bargaining, denial, depression, etc.". It's a beautiful story, but if we take a hundred people, we see that most people don't go through these stages in that order.

At first glance it seems "okay, no big deal, we'll just move from a stage model to a probabilistic mix". Let's call it not "levels" but "moral notes", "strings", "waves" or "values". This is the standard developmental path for scientific theory. We have gone from black and white "personality types" to multiple scales. However, if there are no levels, the whole structure collapses.

It is no longer possible to promise that people will make some "quantum leap" in consciousness when they move "to the next level." One cannot promise that there are some radically new cognitive or moral perspectives. There are no fundamental changes with the transition to the "new level" in a person, we just have some parameters growing. The metaphor of transformation of a caterpillar into a butterfly, collapses. No quantity changes into any new quality, water does not turn into vapor, metal does not become fluid from heating, it just changes temperature a little bit.

Since there are no stages, there can no longer be an argument about whether some "green" stage can be skipped, since there is no longer a thing that can or cannot be skipped. Stage theories are not false - they are meaningless. If there is no phenomenon they explain, we don't need an explanation either.

"But after all...I've seen a person move to a new level many times!", one might object. Levels of social hierarchy exist. People's paychecks definitely grow by leaps and bounds. A person can become a CEO or get fired, they can get a PhD, divorced or married, move from Stavropol to Stanford. No pre-described "stages of development" have anything to do with it. Changing contexts changes people's psychological characteristics - that's a fact, but we don't need these theories to predict the nature of the changes. Responsible work makes people more responsible.

"OK, maybe there are no stages, but it's a useful metaphor," one might object. But how do we know it's "useful"? Some people subjectively find the stages useful? That's not enough. History is full of examples of people finding harmful things useful. Psychological debriefing is an intervention designed to help people process acute experiences in the immediate aftermath of a disaster to prevent PTSD. Therapists and clients found it helpful, but numerous studies have shown that debriefing not only fails to help prevent PTSD, but can make the trauma worse. With this evidence in light, it was eventually abandoned. We shouldn't focus only on people's subjective feelings, that would not be “integral”. We must occasionally look at the facts as well.

Problem #2: We don’t know what is being measured.

Suppose we leave the staging alone - and still go to the probabilistic mix. The question still arises: "What is this line on the graph? What is that parameter that shows first a rise and then a fall?". Is it anything at all - or is it just a fantasy? Different theorists use words like "wisdom," "maturity," "ego-development," "moral development," "values development," etc. However, the reason it's all called "vertical development theories" is because the so-called "vertical complexity" is deferred on the y-axis. This phrase is rarely used because almost nobody understands what it is - but I will try to explain.

It is argued that there are two types of cognitive complexity: horizontal complexity - measured, for example, by IQ - and a kind of "vertical complexity". In biology, vertical complexity describes the hierarchical organization of a system, where elements are combined into more complex structures: genes - cells - tissues - organs - organisms - communities. In such a system, each level builds on the previous one, and vertical complexity reflects the depth of nesting of these levels. Wilber calls this "holons"; in his worldview, if biology changes levels, so must consciousness.

Indeed, in a biological system there will be parameters that change rapidly. Simple organisms have a few of cell types, while complex organisms have dozens. The rapid jump occurs between jellyfish and worms. In the transition from prokaryotes to eukaryotes, there is a dramatic increase in genome size. In the transition from anaerobic to aerobic respiration, there is a jump in the amount of energy produced per glucose molecule. Such transitions are called "big evolutionary transformations." They don't just happen in biology: in the transition from hunting to agrarian agriculture, there is a jump in population size. The division of labor or the transition to assembly-line production results in a jump in labor productivity.

But do "major evolutionary transformations" occur in adult development? Which parameter would demonstrate the plateau-leap dynamics? How can it be measured? While we have no problem in biology, in psychology it proves difficult to observe a "quantum leap in complexity". Every time we try to measure some metacognitive skills, they turn out to be ordinary, "horizontal" skills. Although "horizontal wisdom" is likely to exist, we still cannot prove the existence of "vertical wisdom".

American mathematician and complex systems expert Michael Commons has been trying for 50 years to operationalize the concept of vertical complexity. He developed his own model with 16 levels - but it still does not express the postulated leap of thinking in the commonly accepted units of measurement: bits, speed or energy. Because of this, it's not clear what distinguishes them from "horizontal" critical thinking, reflexive judgment, or IQ. Perhaps his models are somewhere superior to IQ tests in the percentage of explained variance, but this merely proves that IQ can be improved "horizontally." Commons' model is internally consistent - but complex to explain and unverifiable externally. This makes it unpopular in both the consulting and scientific communities at the same time.

But... what about Kohlberg's theory, after all, isn't it a "well-proven stage theory"? No, rather it is "an attractive but weakly supported narrative, with an unproven hierarchy of stages, rapidly losing popularity in moral psychology in favor of multi-parameter models." Kohlberg's theory doesn't exhibit parameters that change in a jumpy fashion either. But... what about Piaget's theory? Jean Piaget created the widely recognized theory of children's stage development. But first of all, it's not all smooth in terms of stages either. Secondly, children's biology changes. One thing happens in biology and another thing happens in psychology, and we have no reason to think that the parallels will automatically be true.

In biology, things are highly observable. In psychology, we have to come up with so-called "psychometric constructs" such as extraversion, long-term thinking, or intelligence to make observations. Cells we observe in a microscope, they have a clear, visible boundary. How do we know that psychological constructs are real and not figments of our imagination? Yes, in a sense, all constructs are unreal. But they are all unreal to varying degrees.

IQ is relatively real. It was proved to be real a long time ago, more than a hundred years ago. The reason is that it is easily measured by tests and is a good predictor of life outcomes: academic performance or success in intellectual professions like lawyer, architect or financial analyst. That's how we know that an IQ test is testing something real. Suppose we don’t want to measure IQ because it’s “tasteless” but want to measure something we call “wisdom” instead. What will this "wisdom" correlate with? After all, is it not the same as "popularity" or "social influence"? Will wiser people actually make wiser decisions in, say, the context of their own health? Are judgments about wisdom subjective, or can we still define what it is, learn to measure it reliably, and compile a "world wisdom rankings"?

Proponents of the theories will probably resist this approach. That's not what the theories were created for! Okay, but what were they created for? What is their usefulness if they don't predict behavior, but only explain post facto what happened? Kohlberg wrote that at the pre-conventional level, where a person doesn't yet know social norms, their behavior can look exactly like at the post-conventional level, where a person has already learned not to be a "good boy." In a Spiral Dynamics quiz there is a question "The company has published a sustainability strategy, what level is that?" and the correct answer there is "Any level, it doesn't matter what - it matters why." This evokes some intuitive agreement, but we realize that actually post-conventional people commit far fewer offenses compared to pre-conventional people (and actually compared to conventional people either). Offenses are a measurable parameter, we can count it and it too does not change abruptly when we move "to another level" of moral development and the reason is that people's degree of conventionality changes very slowly.

Your personal experience doesn't support that? But maybe it's just your personal experience? Let's get to the bottom of this: is there any way we can reliably and independently measure a person's degree of conventionality?

Problem #3: There are no independent measurements.

The foundation of contemporary philosophy of science is Karl Popper's idea that scientific theories must be available for refutation. Otherwise, it is not science, but religious dogma. It is the duty of the scientist not only to formulate a hypothesis, but also to devise a test to which that hypothesis can be subjected. Hypotheses that cannot be subjected to a test are categorized as “not even wrong” - and are not considered science.

Early psychology was full of theoretical philosophizing like "there are two types of people" or "here is a hierarchy of human needs." Such theories are speculative and irrefutable. In response to criticism, there is always the possibility of saying, "no, that's not what I meant," and so such theories are treated with extreme suspicion today. The task of the modern academic psychologist is not only to come up with a construct, but also to propose a reliable way to measure it.

Reliable measurements in models of vertical complexity are extremely rare. There are two exceptions: the aforementioned Michael Commons’ model and Jane Loevinger's theory of ego-development. Loevinger had an excellent education in psychometrics for her time and created an instrument called the Washington University Sentence Completion Test (WUSCT), which is the basis for all modern measurements of "vertical leadership.

It is a projective test, like the famous Rorschach test. Yes, yes, the same one where a person is shown an ink blot, he describes his associations with it in a free format, and then specially trained people interpret them in some way. In the WUSCT, you're given unfinished sentences, like:

1. When a child does not participate in group activities.....

2. Education ...

3. When I am criticized...

4. Being with other people...

5. What I like about myself.....

6. Child rearing ...

7. When people are helpless...

8. A man's work ...

Etc.

You finish the sentences, next some people have a look at your answers, categorize each of the sentences you've written to some level, a few weeks go by and this is what the result looks like:

Level 2 is.

Level 3 - 8

Level 4 - 1, 11

Level 5 - 3, 9, 16, 25

Level 6 - 2, 5, 12, 15, 21, 27

Level 7 - 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 30

Level 8 - 14, 19, 24, 26, 28

Level 9 - 29

Here the numbers are the numbers of sentences belonging to one or another level. As we can see, the idea of levels here is embedded in the measurement model itself. Measurements made in this way cannot prove the existence of levels. It is like looking at the world outside the window through a window frame and thinking that the frame objectively divides the world into some meaningful parts.

This is not to say that such tests are completely unworkable. However, they have been practically abandoned in modern psychometrics. The reasons are twofold: they cannot be made independently and they cannot made cheaply. Unlike traditional psychometric tests, where the result is counted automatically, here you have to use certified assessors to do the counting. However, you can't get certified if you don't share this theory. A strange situation arises where UFOs can be seen, but only certified ufologists can do so though a certified ufology telescope.

This is not the case in science: anyone, even a self-taught scientist, should be able to see the effect without being certified by the author of the theory or people affiliated with them. What if we remove the certification requirement? The consistency of evaluations drops. As long as all experts are trained in the same place, consistency is high, they all attribute the same levels to the same sentences. This does not automatically mean the tool is "valid" - astrologers also interpret natal charts the same way as long as they are trained in the same place. But if you interpret without training, according to written instructions, you cannot achieve the same consistency of assessments. The assessments become too subjective.

The cost of certification is thousands of dollars and the cost of conducting testing is hundreds. This puts a barrier in the way of mass independent research. The WUSCT is claimed to be "psychometrically valid," but there are at least a dozen different psychometric validities. There is, for example, face validity - whether the test even looks like a relevant measurement tool. Obviously, such "validity" is not particularly important to us. We are interested in two validities: predictive validity, i.e., whether the results of these tests predict real-life behavior, and incremental validity - whether the tests do better than some other, already known instruments.

If we can't prove these validities - we simply won't use these tools. Why use them? They don't predict behavior or do that no better than other tools that are simpler, more reliable, and cheaper. While the WUSCT test has some predictive validity, as of today we can't validate its incremental validity with data. We have too few measurements and they are of too low quality. That's for 50 years of work! The fact that we have not been able to find evidence in 50 years hints that we probably won't be able to. Something is wrong with the construct we are trying to measure. There just doesn't seem to be a phenomenon described by that construct.

Problem #4: We can’t prove incremental validity.

Psychologists become famous when they come up with new constructs. However, it is not enough to come up with a construct - you have to prove that it is better than existing constructs. To do this, its measurements must be more reliable, and its results must explain a larger percentage of people's behavior than what we already know how to measure.

There's a lot of talk in consulting and HR about the importance of emotional intelligence - but when was the last time you saw an EQ test used in hiring or evaluating employees? EQ tests aren't used because it's impractical. For one thing, they're not particularly reliable, but more importantly, the "emotional intelligence" construct has no discernible incremental validity relative to tests of character and IQ, ordinary intelligence. EQ test results explain very little additional variance. In studies we see a little difference, but this difference is significant only statistically, not practically. In practice, it is much easier to use an IQ and character trait test and not waste extra people's time and the organization's money.

Let's assume for a second that the long and expensive WUSCT "wisdom" scale assessment will indeed predict a person's behavior or development. However, will it do so better than the quick and cheap tests we already have?

There are three constructs in modern psychometrics that explain a large percentage of human behavior and about whose reliability there is a high degree of scientific consensus. Perhaps the most reliable of these - contrary to popular stereotypes - is IQ, general intelligence. It comes in two varieties:

1) fluid - pure speed of information processing, mainly related to short-term memory limits, i.e. how many "chunks" of information a person can hold in their head at the same time, and

2) crystallized - the ability to use the accumulated knowledge, experience, skills and understanding gained over the course of a lifetime - sounds an awful lot like "wisdom", doesn't it?

IQ is also divided by modality: verbal - the ability to operate with words, numerical - with numbers, respectively, and spatial - with geometric objects. From the way the WUSCT looks, we can assume that it will partially measure verbal crystallized IQ. Not solely it, but something that includes it.

Do you think that "levels of wisdom" describe something more than IQ? Wise people are not only smart, they are also... How would you describe them? Calm, open-minded, agreeable...? That looks like character traits! We have reliable ways to measure character - a five-factor model that includes openness, conscientiousness, sociality, friendliness, and emotional stability. These all look a lot like some attributes of a "wise" person, right? But that's not all! We have values. Compared to IQ and character, there is the least consensus on them, but for the past 25 years, Schwartz's circular model has been the scientific mainstream, and it shows excellent, for such a complex topic, cross-cultural validity. Values predict behavior, and it is reasonable to assume that people will demonstrate some of their values in a test of unfinished sentences.

Despite the popularity of Schwartz's model, we have no research on the correlations between ego-developmental levels and Schwartz values. We do have some evidence that ego-developmental levels correlate with personality, and these correlations are in a predictable direction: higher levels correlate with greater benevolence and openness, and less impulsivity and psychotic traits. We do know that the test of unfinished sentences correlates with verbal intelligence. The only Cohn & Westenberg meta-analysis of ego-development research that I know of, which dates back to the early 2000s, states that "Correlations between WUSCT scores and intelligence tests ranged from -0.27 to 0.64; positive correlations were found in 95% of samples. The mean and median correlation value was 0.31." This is not a surprise. Smart people use more sophisticated words.

Thus, a test of unfinished sentences will indeed predict academic achievement or leadership success in large organizations — to some extent. However, the evidence that it predicts them better than IQ, character, and values we still do not have and likely will not have. The lack of new meta-studies is an indicator of waning academic interest in the theory. Its cause is the de facto impossibility of independent measurement.

There's been talk over the past few years that it won't be long before we learn how to do such tests quickly and cheaply using machine learning. But even if we do manage to measure something in this way, I doubt that compared to tests of IQ, character, and values, tests of "vertical complexity" will be able to explain anything more than a couple extra percent. This result will have no practical relevance in consulting, and in academia we'll write it off as measurement error. If these theories are meaningless with "levels," they are useless in the "probability mix" interpretation. Here the phenomenon is real, but we have much simpler, "horizontal" explanations for it.

Problem #5: The value space is not one-dimensional.

We have seen the graph above, where the scores for the levels line up in something like a normal distribution curve. Such a curve is common in research and it should lead us to think that maybe there is some more fundamental parameter behind these levels after all. I think this parameter is called "wisdom as envisioned by Jane Loevinger" and that these are values arranged in a sequence typical for a liberal Western person.

All "vertical" models line up values and say that some values are higher than others. If "alchemist" is higher than "opportunist" it means that freedom is higher than security, relationships are higher than power, spiritual is higher than material, Democrats are higher than Republicans. These priorities are not arbitrary. They reflect the Eurocentric nature of the models. They reflect the path of development as seen from Europe or from North America. So...still...yay!? Vertical theories are… something?

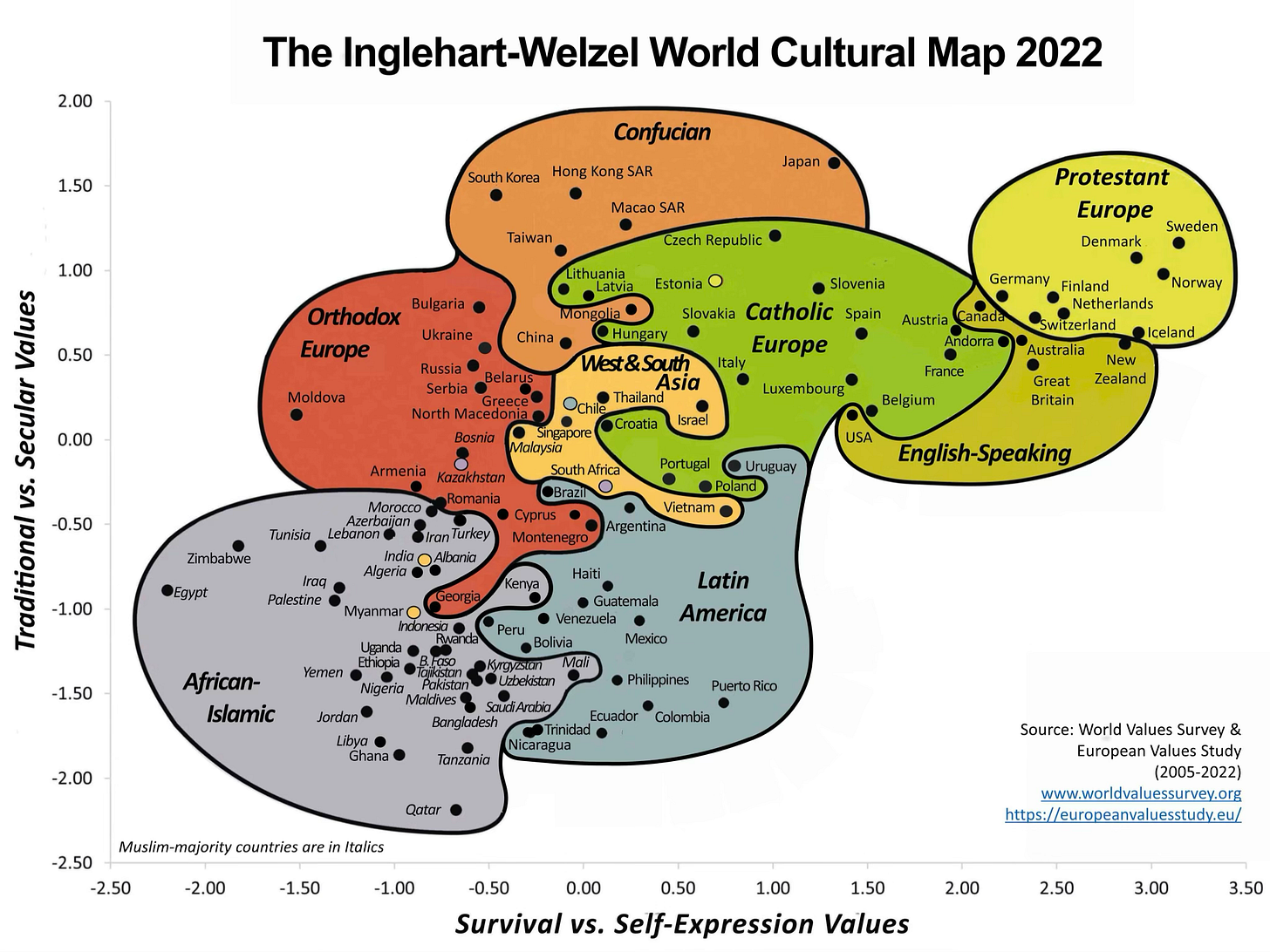

No. This does not mean that this path will be true for most societies, or even for most people in Western societies! The point is that the space of values is not one-dimensional. We have many reliable measurements at the country level, we can apply different names for the axes, but nowhere do we simply rank countries according to "level of values development".

To describe values, we need at least two dimensions. In the Inglehart and Schwartz models, the most concise of scientific models, there are two dimensions. No more - but no less. My bet is that all modern scientific models of values, Schwartz's, Inglehart's, Hogan's, Hofstede's models, they all describe the same two-dimensional space, they just do it from different angles.

Schwartz model with two possible sets of coordinates

The Ingelhart model

If we do research at the country level, we see that countries are drifting in values and this drift is not random, there are some directions in it. Not one direction, but several. The graph above shows that Inglehart's axes are highly correlated, the graph has a noticeable slope. Two of the four corners of the graph are empty! However, we can also see that this correlation is not 1, that the vector of development of Northern Europe is different from that of Southeast Asia. These regions are moving in different directions. Whether Russia should follow the Netherlands or Hong Kong is an open question.

Do you think the top right corner on the chart is the best? We don't really know, it would depend on what is put on the axes! If you take other axes, for example, if you put "long-term orientation" on one axis and "flexibility and willingness to learn" on the other axis, Confucian countries will be in the top right corner. There is a very important lesson here: if you build maps, they will reflect your value frame of reference. The answer to the question "where do we go from here?" should always be answered through the lens of "what we value now".

Yes, in Europe, at the country level, the values of success have been replaced by the values of relationships. But we have no reason to think that the same laws will automatically transfer to people individually over a short horizon. "But after all, I've seen many times where a person makes money and further focuses on relationships," you will say. Absolutely, it happens. But does it happen that a person continues to make money indefinitely? That happens too. And if it happens both, what is the predictive power of the theory?

Let's think: what can we even do with these theories? There are Democrats and Republicans, according to Spiral Dynamics, "orange-green" and "blue-orange". Can we use these theories to take a Republican "to the next level", to turn him into a Democrat? Hmmm... I think... No? Sure, no. These theories simply put Democrats higher up because their ideology was formed later. But it doesn't follow that Democratic ideology somehow "incorporates" Republican ideology like a body incorporates organs. Rather, it pushes other "buttons" in people.

These theories promise to bring people to a "new level of thinking." But is this actually happening? We don't have the evidence. What we do know is that short-term interventions aimed at changing mindsets generally do not result in significant and sustained changes in people's behavior or outcomes. The size of the effects is usually small, the changes are only limited and short-lived - unless they are supported by systemic changes in environment, skills and daily habits.

Our beliefs reflect our capabilities in life: cognitive, social, biological. Even if we convince a person that they can jump three meters high, it will not allow them to jump three meters high (ok, without mechanical assistance). Most people will just break their legs or burn out in an attempt to achieve this. Development is not a change of mindset, or at least not a change of mindset in the first place. It's a gradual development of character, skills, developing new habits, changing social environments. We don't need "vertical" theories to successfully develop people.

Bonus track: So why is it so compelling?

Because it's hermeneutic of crypto-Marxism. What? Yes! Have you never noticed that the thesis of the transition of quantity into quality is Hegel's thesis as presented by Engels? Have you never noticed that the levels of Spiral Dynamics are exactly the same as the historical periodization in Marxism: blue - feudalism, orange - capitalism, green - socialism, yellow/turquoise - communism? This is Marxist historicism, the notion that one can know some objective laws of history, transposed to psychology.

Marxism is very persuasive. Academics in the US have always been more politically left-leaning than the bulk of the population. In a 2006 poll, 17.6% of US academics in the social sciences self-identified as Marxists - which, in my non-neutral opinion, is about the same as if 17% of geographers were supporters of the flat Earth theory. Marxism gives you a sense of moral superiority, allows you to feel "on the right side of history" and to consider all criticism as reactionary "criticism from previous levels". The critics, they say, have simply not grown to proletarian consciousness: "What, they want measurements? Ah, these are modernist experts from the orange level. How can one measure 'wisdom'? Nonsense!". Weak operationalization even helps here, as it helps horoscopes. Since the stages are described broadly and metaphorically, everyone can find something about themselves in the description.

After World War II, the academy developed a strong interest in the themes of values, morality, power, and authoritarianism. To use science to prevent a repetition of the horrors of war - could any mission be more noble? However, when science begins to take sides in moral debates, speculatively assigning some values above others, it only loses its credibility. The only value that science should place at the top a priori is the pursuit of truth. It is a value without which science itself is impossible.

But scientists are human beings too. They were once again seduced by the Übermensch narrative, only their superhuman was endowed not with the will to power, but with the will to peace. Remember how in the USSR the so-called "scientific communism" was taught in universities out of the best of intentions? The same thing happened here. Fortunately, the social sciences in the West have become less and less like 19th century political philosophy and more and more like regular empirical sciences. It is no longer enough to come up with theories "for all good and against all bad" like Maslow's pyramid. Now we need to clearly define constructs and find ways to measure them. Doing this for vertical theories ultimately failed. This led to the fact that academic interest in them faded, their supporters were gradually pushed out of the academy, and their legacy ended up in the hands of non-academic or pseudo-academic authors and business consultants, who found themselves no less eager to "take people to another level”.

What do we do now?

I don't know. I have concluded for myself that given the weight of evidence we have, it is pointless, wasteful and manipulative to support and promote vertical theories. Of course I'm not calling to stop developing people or building "teal organizations", no. Those who want to build non-hierarchical organizations or help people grow can do so just fine without relying on these concepts. If you think about it, most "teal organizations" learned that they were "teal" from the consultants who came to study them. So do most "teal" people.

I'm not encouraging anyone to radically change their point of view. That would be illogical, I don't want to take anyone to a "new level". You can wait another ten years. I myself have traveled this path gradually, over twenty years, from "wow how cool", through "there's something to this, but I wish I understood what" and "hmm, I see some serious problems" to "this is a beautiful but unproven story". Here I am now building a progression of four levels myself. You see, this is just how the mind works , it's very hard to resist.

But these “levels” are only an illusion. There are no levels of acceptance of vertical theories. It is a cognitive bias called “narrative fallacy”. You can think of it as a convenient form of self-deception. Self-deception sometimes helps psychologically - short-term benefits like inspiration or a sense of meaning are obvious. But in the long run, it leads to inflated, unfulfilled expectations and sets off a risky "charm-disappointment" cycle.

I think it is time to stop kidding ourselves and send these theories back to where we have sent many other psychological theories: phrenology, graphology, Freud's repressed memories and Oedipus complex, Skinner's radical behaviorism, the division of people into auditory, visual and kinesthetic, and other simple, attractive, popular but unsupported empirically narratives. I realize that with none of these theories it happen instantaneously. There was no ritual, no public funeral. And that's not what I want. Theories die gradually, and these ones will also go away quietly. All in good time.

***

Что не так с теориями вертикального развития

Безграмотными в 21-м веке будут не те, кто не умеет читать и писать,

а те, кто не способен учиться, разучиваться и переучиваться.

— Элвин Тоффлер

TL;DR

1. «Уровни сознания» — это скорее метафора, чем научная теория

Идея, что сознание развивается скачкообразно, по схеме «рост-плато-кризис-рост», следуя каким-то общим для всех людей уровням или стадиям, не подтверждается данными. За 50 лет исследований мы не смогли обнаружить параметров, которые бы такую динамику демонстрировали.

2. Нет смысла спорить, можно ли уровни перепрыгнуть и какое количество их правильное

Уровни в этих теориях выделяются умозрительно. Не существует надежного способа определить, какое число уровней правильное или ответить на вопрос о том, могут ли люди «перепрыгивать» через уровни, потому что объективно никаких уровней не существует. Уровни — это части теоретического нарратива, подобно актам в пьесе — а не отражение реальности.

3. У нас нет причин доверять измерениям, сделанным сторонниками этих теорий

Тесты на «вертикальное лидерство» вроде теста незаконченных предложений сомнительны психометрически, дороги в применении и не дают возможность проводить массовые независимые исследования. Идея уровней уже заложена в саму измерительную модель, и сделанные таким образом измерения не могут доказать существование уровней. У нас также нет оснований думать, что результаты такого тестирования будут предсказывать поведение и развитие людей лучше, чем дешевые и надежные тесты на интеллект, характер и ценности.

4. Пространство ценностей — многомерно, а не линейно

Эти модели выстраивают ценности в одну линейку «снизу вверх». Реальные эмпирическое данные показывают, что ценности людей существуют в как минимум двух измерениях и не образуют единой для всех «шкалы развития».

5. Вертикальные теории — привлекательный, но бесполезный нарратив

Эти модели напоминают историцизм Маркса для психологии. Они переносят «объективные исторические законы развития обществ» на развитие отдельных людей. Однако, без эмпирической основы, они не приносят реальной пользы, а лишь создают иллюзию развития и «продвинутости».

Вертикальные теории? Что это вообще такое?

Теории вертикального развития – психологическое модели, описывающие развитие человека как последовательное движение по уровням сложности мышления, восприятия и поведения. Они предполагают, что люди и культуры в развитии проходят через предсказуемые стадии (уровни, этапы — я буду использовать эти слова как синонимы) каждый из которых логически и психологически строится на предыдущем. Уровни включают все более сложные формы понимания себя, других и мира — от эгоцентричного и ролевого мышления к системному, интегральному и трансцендентному. Кен Уилбер, неакадемический интегральный философ, объединил разные модели взросления в одну «интегральную теорию», где уровни — это одно из основных измерений. Большинство людей знает о стадийных моделях именно из популярных книг Уилбера.

Что в точности утверждается?

Сознание людей развивается поэтапно и однонаправленно

Следующие этапы включают в себя предыдущие, строятся на них как на фундаменте

Подавляющее большинство людей проходят одни и те же стадии в одной и той же последовательности

Стадии нельзя перепрыгнуть, по крайней мере нижние, а относительно верхних идут споры

Каждый этап предполагает новую когнитивную и моральную перспективу, сложность этих перспектив нарастает

Развитие — это не только индивидуальный, но и коллективный процесс, т.е. не только человек, но и группа, организация или даже страна являются валидным уровнем анализа

Самые популярные вертикальные теории

Стадийных теорий много, десятки. Среди них теория морального развития Кольберга, теория порядков сознания Роберта Кигана, стадии развития веры Фаулер, но самые популярные модели — это Спиральная динамика и теория эго-развития Джейн Левинджер, известная в бизнесе как «вертикальное лидерство» или, в просторечии, «вертикалка». Это даже выглядит как неплохое доказательство того, что в них «что-то есть» — если они все утверждают примерно одно и тоже.

Спиральная динамика родилась из исследований профессора психологии Клера Грейвза, и популяризирована в 1990-е консультантами, Доном Беком и Крисом Кованом. Уровень — это устойчивая комбинация убеждений, мотиваций и способов взаимодействия с миром. Уровни обозначаются цветами, от выживания (бежевый) до интеграции (бирюзовый). «Бирюзовые организации» из популярной книги Фредерика Лалу — это как раз они, но немного не совсем, потому что в какой-то момент Кен Уилбер изменил цвета и теперь «бирюзовый» у него и у Лалу — это то, что раньше было «желтым» у Бека и Кована. Теперь в Интегральной Спиральной динамике Уилбера есть два разных «бирюзовых», turquoise и teal, не перепутайте.

Теория эго-развития Джейн Левинджер — аналогичная модель, с другим количеством уровней, но также от импульсивного до интегрированного. Как и в других моделях, на каждой стадии человек по-разному воспринимает себя, других и мир, по-разному справляется с противоречиями и смысловыми задачами. Последователи Левинджер, консультанты Билл Торберт и Сюзанна Кук-Гройтер, основали компании, которые организуют тестирование и проводят сертификации по этой теории, благодаря им эта теория стала известной в русскоязычном пространстве. В разных версиях этой модели уровни могут называться номерами или существительными, например «оппортунист» или «алхимик».

Звучит хорошо. В чем же проблема?

Проблема №1: Мы не можем найти уровни уже 50 лет.

На картинке изображены уровни, как представлял их Клер Грейвз. Рост — плато — кризис — рост — плато — кризис. Однако, заметно, что этот график просто «нарисован» на печатной машинке в 1970-е. За 50 лет исследований у нас не накопилось никаких фактических данных, которые под этот график можно было бы подложить. До сих пор не обнаружено никакого психологического параметра, который имел бы отношение к этим теориям — и который подобную динамику бы демонстрировал. Графики, которые мы фактически можем увидеть, представляют собой снимок в моменте и будут выглядеть как кривая нормального распределения.

Этот график часто фигурирует в материалах по Спиральной динамике, и хотя я не нашел конкретного источника данных, я не сомневаюсь, что подобный график реально построить (подробнее об этом ниже). Мы видим, что объективных границ между уровнями нет и что уровней можно навыделять сколько угодно. Это будет умозрительным решением автора модели. Теперь понятно, почему подобных моделей так много и почему нет никакого способа выяснить, в какой из них правильное количество уровней. Уровней не существует, вопрос о правильном количестве лишен смысла.

Это похоже на то, как в драматургии можно написать пьесу с тремя актами, а можно с пятью. Какое правильное количество? Никакое и любое. Стадии описывают нарратив, наше представление о мире, но не сам мир. Это инструмент автора, конструктора истории, это не то, как события фактически развиваются. Стадийных моделей в психологии много, лишь некоторые из них описывают иерархическое развитие людей, но большинство из них фактически не верны. Посмотрим ради примера на популярную модель «стадий горевания» Кюблер-Росс, с «торгом, отрицанием, депрессией и т.д.». Это красивая история, но если мы возьмем сто человек, то мы увидим, что большинство людей не проходят именно такие стадии в именно таком порядке.

На первый взгляд кажется «окей, не страшно, мы просто перейдем от стадийной модели к вероятностному миксу». Назовем это не «уровнями», а «моральными нотами», «струнами», «волнами» или «ценностями». Это стандартный путь развития для научной теории. Перешли же мы от черно-белых «типов личности» к множественным шкалам. Однако, если уровней нет, то рушится вся конструкция.

Нельзя больше обещать, что при переходе «на новый уровень» люди совершат какой-то «квантовый скачок» в сознании. Нельзя обещать, что существуют какие-то радикально новые когнитивные или моральные перспективы. Никаких принципиальных изменений с переходом на «новый уровень» в человеке не происходит, у нас просто растут какие-то параметры. Рушится метафора трансформации, превращения гусеницы в бабочку. Никакое количество ни в какое новое качество не переходит, вода не превращается в пар, металл не становится текучим от нагрева, у него просто как-то меняется температура.

Раз нет стадий, то нельзя больше спорить о том, можно ли перепрыгнуть какую-нибудь «зеленую» стадию, поскольку больше нет вещи, которую можно или нельзя было бы перепрыгнуть. Стадийные теории не ложны — они бессмысленны. Если не существует феномена, который они объясняют, нам не нужны и объяснения.

«Но ведь… я много раз видел, как человек переходил на новый уровень!», — можно возразить. Уровни социальной иерархии существуют. У людей точно растет скачкообразно зарплата. Человека может занять пост директора или уйти с него, может защитить докторскую, может развестись или вступить в брак, может переехать из Ставрополя в Стэнфорд. Никакие заранее описанные «стадии развития» не имеют к этому отношения. Смена контекста меняет психологические характеристики людей — это факт, но нам не нужны эти теории, чтобы предсказать характер изменений. Ответственная работа делает людей более ответственными, мы знали это и так.

«Хорошо, может быть стадий нет, но полезная метафора» — можно возразить. Но откуда мы знаем, что она «полезная»? Какие-то люди субъективно находят ее полезной? К сожалению, этого недостаточно. История полна примеров, когда люди находили полезными вредные вещи. Люди находили полезными кровопускания на протяжении двух с половиной тысяч лет. Вот пример из истории психологии: психологический дебрифинг — интервенция, направленная на то, чтобы помочь людям переработать острые переживания сразу после катастрофы для профилактики посттравматического стрессового расстройства. Терапевты, клиенты, сотрудники экстренных служб находили его полезным, но многочисленные исследования показали, что дебрифинг не только не помогает предотвратить ПТСР, но и может утяжелять травму. В итоге, от него отказались. Мы не должны ориентироваться исключительно на субъективные ощущения людей. Это будет не «интегрально». Мы должны смотреть и на факты тоже.

Проблема №2: Неизвестно, что измеряется.

Предположим, мы оставим в покое стадийность — и все-таки перейдем к вероятностному миксу. Все еще возникает вопрос: «Что же отложено на графике? Что это за параметр, который демонстрирует сначала рост, а потом падение?». Это вообще что-то — или это ничего? Разные теоретики используют слова вроде «мудрость», «зрелость», «эго-развитие», «моральное развитие», «развитие ценностей» и т.д. Однако причина, по которой это все называется «теории вертикального развития» в том, что по оси Y отложена т.н. «вертикальная сложность». Это словосочетание редко употребляется, потому что почти никто не понимает, что это такое — но я попробую объяснить.

Утверждается, что существует два вида когнитивной сложности: горизонтальная — ее измеряет, например, IQ — и некая «вертикальная» (англ. vertical complexity). В биологии вертикальная сложность описывает иерархическую организацию системы, где элементы объединяются в более сложные структуры: гены — клетки — ткани — органы — организмы — сообщества. В такой системе каждый уровень основан на предыдущем, и вертикальная сложность отражает глубину вложенности этих уровней. Уилбер называет это «холонами», в его картине мира если биология меняется уровнями, то и сознание должно.

Действительно, в биологической системе будут параметры, которые меняются скачкообразно. Простые организмы имеют единицы типов клеток, а сложные — десятки. Скачок происходит при переходе от медуз к червям. При переходе от прокариот к эукариотам происходит резкое увеличение размера генома. При переходе от анаэробного к аэробному дыханию происходит скачок в количестве энергии, производимой на одну молекулу глюкозы. Такие переходы называются «большие эволюционные трансформации». Они происходят не только в биологии: при переходе от охоты к аграрному земледелию происходит скачок численности населения. При разделении труда или переходе к конвейерному производству — скачок в производительности труда.

Но происходят ли «большие эволюционные трансформации» в развитии взрослых людей? На каком параметре мы могли бы это пронаблюдать? Как это можно измерить? Если в биологии у нас нет проблем, то в психологии пронаблюдать «квантовый скачок сложности» оказывается затруднительно. Каждый раз, когда мы пытаемся измерить какие-то метакогнитивные навыки, они оказываются обычными, «горизонтальными» навыками. Хотя «горизонтальная мудрость» скорее всего существует, доказать существование «вертикальной мудрости» у нас не получается.

Американский математик и специалист по сложным системам Майкл Коммонс на протяжении 50 лет пытался операционализировать понятие вертикальной сложности. Он разработал собственную модель с 16 уровнями — но она все еще не выражает постулируемый скачок мышления в общепринятых единицах измерения: битах, скорости или энергии. Из-за этого непонятно, что отличает их от «горизонтального» критического мышления, рефлексивности суждений или IQ. Возможно, его модели где-то превосходят тесты на IQ в проценте объясняемой дисперсии, но это всего лишь доказывает, что IQ можно улучшить «горизонтально». Модель Коммонса внутренне стройна — но сложна и неверифицируема внешне. Это делает непопулярной одновременно как в консалтинге, так и научном сообществе.

Но… как же теория Кольберга, ведь это же «хорошо доказанная стадийная теория»? Нет, скорее это «привлекательный, но слабо поддержанный эмпирически нарратив, с недоказанной иерархичностью стадий, теряющий популярность в моральной психологии в пользу мультипараметрических моделей». Теория Кольберга тоже не демонстрирует параметров, которые изменялись бы скачкообразно. Но… как же теория Пиаже? Жан Пиаже создал широко признанную теорию стадийного развития детей. Но во-первых, в ней тоже не все так гладко с точки зрения стадий. Во-вторых, у детей меняется биология. В биологии происходят одни вещи, в психологии — другие, у нас нет причин думать, что параллели будут автоматически верны.

В биологии вещи хорошо наблюдаемы. В психологии нам для наблюдений приходится придумывать т.н. «психометрические конструкты» такие как экстравертность, долгосрочность мышления или интеллект. Клетки мы наблюдаем в микроскоп, у них есть четкая, видимая граница. Откуда мы знаем, что психологические конструкты — реальность, а не плод нашей фантазии? Да, в каком-то смысле, все конструкты нереальны. Но все они нереальны в разной степени.

IQ относительно реален. Доказать его реальность удалось очень давно, более ста лет назад. Причина — в том, что он легко измеряется тестами и хорошо предсказывает жизненные результаты: академическую успеваемость или успешность в интеллектуальных профессиях, вроде юриста, архитектора или финансового аналитика. Именно так мы знаем, что тест на IQ тестирует что-то реальное. С чем будет коррелировать «мудрость»? Ведь это не то же самое, что и «популярность» или «социальное влияние»? Будут ли более мудрые люди действительно принимать более мудрые решения, скажем, в контексте собственного здоровья? Суждения о мудрости — субъективны или мы все-таки можем определить что это, научиться надежно это измерять и составить «мировой рейтинг мудрости»?

Сторонники теорий, возможно будут противиться такому подходу. Это не то, за чем эти теории создавались! Окей, но для чего они создавались? В чем их польза, если они не предсказывают поведение, а только объясняют пост-фактум то, что произошло? Кольберг писал, что на доконвенциональном уровне, где человек еще не знает общественных норм, его поведение может выглядеть в точности как на пост-конвенциональном, где человек уже научился не быть «хорошим мальчиком». В тесте на знание Спиральной динамики, который опубликован на сайте одного из основателей, есть вопрос «Компания опубликовала стратегию устойчивого развития, какой это уровень?» и правильный там ответ «Какой угодно, не важно что — важно почему». Это вызывает некоторое интуитивное согласие, однако, мы понимаем, что фактически пост-конвенциональные люди совершают намного меньше правонарушений по сравнению с до-конвенциональными (и, на самом деле, по сравнению с конвенциональными тоже). Правонарушения — измеримый параметр, мы можем его посчитать и он тоже не меняется скачкообразно при переходе «на другой уровень» морального развития и причина в том, что степень конвенциональности людей меняется очень медленно.

Ваш личный опыт это не подтверждает? Но, может быть, это всего лишь ваш личный опыт? Давайте разберемся: можем ли мы как-то надежно и независимо измерить степень конвенциональности человека?

Проблема №3: Не существует независимых измерений.

Фундамент современной философии науки — идея Карла Поппера о том, что научные теории должны быть доступны для опровержения. В противном случае это не наука, а религиозная догма. Обязанность ученого — не только сформулировать гипотезу, но и придумать тест, которому эту гипотезу можно было бы подвергнуть. Гипотезы, которые не могут быть подвергнуты тесту, относятся к категории not even wrong, «даже не ложные» — и не считаются наукой.

«Детство» психологии — это теоретические философствования вроде «бывают два типа людей» или «вот иерархия человеческих потребностей». Такие теории умозрительны и неопровержимы. В ответ на критику всегда остается возможность сказать, «нет, я не это имел в виду», и поэтому сегодня к таким теориям относятся с чрезвычайным подозрением. Задача современного академического психолога — это не только придумать конструкт, но и предложить надежный способ измерять его.

Надежные измерения в моделях вертикальной сложности встречаются крайне редко. Исключения два: упомянутая выше модель Майкла Коммонса и теория эго-развития Джейн Левинджер. У Левинджер было прекрасное для своего времени образование в области психометрии и она создала инструмент под названием Washington University Sentence Completion Test (WUSCT), на базе которого делаются все современные измерения «вертикального лидерства».

Это проективный тест — вроде знаменитого теста Роршаха. Да-да, того самого, где человеку показывают чернильное пятно, он в свободном формате описывает свои ассоциации с ним, и дальше специально обученные люди их как-то интерпретируют. В тесте WUSCT вам дают незаконченные предложения, например:

1. Когда ребенок не участвует в групповых занятиях…

2. Образование…

3. Когда меня критикуют…

4. Быть с другими людьми…

5. То, что мне нравится в себе…

6. Воспитание детей…

7. Когда люди беспомощны…

8. Работа мужчины…

И т.д.

Вы заканчиваете предложения, дальше какие-то люди глазами на него смотрят, относят каждое из написанных вами предложений к какому-то уровню, проходит несколько недель и вот как выглядит результат:

Уровень 2 —

Уровень 3 — 8

Уровень 4 — 1, 11

Уровень 5 — 3, 9, 16, 25

Уровень 6 — 2, 5, 12, 15, 21, 27

Уровень 7 — 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 30

Уровень 8 — 14, 19, 24, 26, 28

Уровень 9 — 29

Здесь номера — это номера предложений, относящихся к одному или другому уровню. Как мы видим, идея уровней здесь заложена в саму измерительную модель. Сделанные таким образом измерения не могут доказать существование уровней. Это все равно, что смотреть на мир за окном через оконную раму и думать, что рама объективно делит мир на какие-то осмысленные части.

Нельзя сказать что подобные тесты совершенно не работают. Однако, в современной психометрии от них практически отказались. Причины две: их невозможно сделать независимо и нельзя надежно поставить на поток. В отличие от традиционных психометрических тестов, где результат считается автоматически, здесь для подсчета приходится использовать сертифицированных оценщиков. Однако, нельзя сертифицироваться, если ты не разделяешь эту теорию. Возникает странная ситуация, когда НЛО можно увидеть, но сделать это могут только сертифицированные уфологи и только в уфологический телескоп.

В науке такое не принято: любой, даже самоучка, должен иметь возможность увидеть эффект, не проходя сертификацию у автора теории или аффилированных с ним людей. Что если убрать требование сертификации? Падает согласованность оценок. Пока все эксперты проходят обучение в одном месте, согласованность высокая. Это не означает автоматически «валидность» инструмента — астрологи тоже одинаково интерпретируют натальные карты, пока учатся в одном месте. Но если интерпретировать без обучения, по письменным инструкциям, такой же согласованности оценок добиться не получается, оценки оказываются слишком субъективными.

Стоимость сертификации составляет тысячи долларов, а стоимость проведения тестирования — сотни. Это ставит барьер на пути массовых независимых исследований. Утверждается, что WUSCT «психометрически валидный», но разных психометрических валидностей не меньше десятка. Есть, например, лицевая валидность — похож ли этот тест вообще на уместный измерительный инструмент. Очевидно, что такая «валидность» не особенно важна для нас. Нас интересуют две валидности: предиктивная, т.е. предсказывают ли результаты этих тестов поведение в реальной жизни, и инкрементальная — делают ли это тесты лучше, чем какие-то другие, уже известные инструменты.

Если не удается доказать эти валидности — мы просто не будем этими инструментами пользоваться. Зачем? Они не предсказывают поведение или не делают это лучше, чем другие инструменты, которые проще, надежнее и дешевле. Хотя у теста WUSCT есть некоторая предиктивная валидность, на сегодня мы не можем подтвердить данными его инкрементальную валидность. У нас слишком мало измерений, и они слишком низкого качества. Это более чем за 50 лет! То, что за 50 лет мы не смогли найти доказательств, намекает на то, что скорее всего, мы и не сможем. Что-то не так с конструктом, который мы пытаемся измерить. Похоже, что просто не существует феномена, который бы этот конструкт описывал.

Проблема №4: Не удается доказать инкрементальную валидность.

Психологи становятся знаменитыми, когда придумывают новые конструкты. Однако, мало придумать конструкт — нужно доказать, что он лучше уже существующих конструктов. Для этого он не должен их дублировать, его измерения должны быть более надежны, а результаты измерений должны объяснять больший процент поведения людей, чем то, что мы уже итак умеем измерять.

В консалтинге и HR много говорят о важности эмоционального интеллекта — но когда вы последний раз видели, чтобы тест на EQ применялся при найме или оценке сотрудников? Тесты на EQ не используют, потому это практически нецелесообразно. Во-первых они не особенно надежны, но главное, у конструкта «эмоциональный интеллект» нет заметной инкрементальной валидности относительно тестов на характер и IQ, обычный интеллект. Результаты теста на EQ не объясняют практически никакой дополнительной дисперсии. В отдельных исследованиях мы видим разницу на уровне единиц процентов, но эта разница существенная лишь статистически, но не практически. На практике намного проще использовать тест на IQ и характер и не тратить дополнительно ни время людей, ни деньги организации.

Предположим на секунду, что долгая и дорогая оценка по шкале «мудрости» WUSCT действительно будет предсказывать поведение или развитие человека. Однако, будет ли она делать это лучше, чем те быстрые и дешевые тесты, которые у нас уже есть?

В современной психометрии есть три конструкта, которые объясняют большой процент поведения людей и по поводу надежности которых существует высокая степень научного консенсуса. Возможно, самый надежный из них — вопреки распространенным стереотипам — это IQ, интеллект. Он бывает двух видов:

1) флюидный — чистая скорость обработки информации, в основном связанная с лимитами краткосрочной памяти, т.е. сколько «кусков» информации человек может одновременно удерживать в голове, и

2) кристаллизованный — способность использовать накопленные знания, опыт, навыки и понимание, полученные в ходе жизни — ужасно похоже на «мудрость», да?

IQ также делится по модальностям: вербальный — способность оперировать словами, численный — соответственно, числами и пространственный — геометрическими объектами. Из того как WUSСT выглядит, мы можем предположить, что он будет частично измерять вербальный кристаллизованный IQ. Не только его, но его в том числе.

Вам кажется, что «уровни мудрости» описывают что-то больше, чем IQ? Мудрые люди не только умные, они еще… Какие? Спокойные, открытые, неконфликтные…? Выглядит как характер! У нас есть надежные способы измерения характера — пятифакторная модель, куда входит открытость, добросовестность, социальность, доброжелательность, эмоциональная стабильность. Все это очень похоже на какие-то атрибуты «мудрого» человека, да? Но и это еще не все! У нас есть ценности. По сравнению с IQ и характером по ним меньше всего консенсуса, однако в последние 25 лет научным мейнстримом является круговая модель Шварца, которая демонстрирует прекрасную для такой сложной темы, кросс-культуральную валидность. Ценности предсказывают поведение, и разумно предположить, что в тесте незаконченных предложений люди будут демонстрировать какие-то свои ценности.

Несмотря на популярность модели Шварца, исследованиях о корреляциях между уровнем эго-развития и ценностями по Шварцу у нас нет. У нас есть некоторые данные о том, что уровень эго-развития коррелирует с характером, и эти корреляции в предсказуемом направлении: более высокие уровни коррелируют с большей доброжелательностью и открытостью, и меньшей импульсивностью и психотическими чертами. Мы точно знаем, что тест незаконченных предложений коррелирует с вербальным интеллектом. Единственный известный мне мета-анализ исследований по эго-развитию Cohn & Westenberg, который относится к началу 2000-х годов, утверждает, что «Корреляции между результатами WUSCT и тестами на интеллект варьировались от –0.27 до 0.64; положительные корреляции были обнаружены в 95% выборок. Среднее и медианное значение корреляции составляло 0.31.». Это не сюрприз. Умные люди используют более сложные слова.

Таким образом, тест незаконченных предложений действительно будет до некоторой степени предсказывать академическую успеваемость или успешность в лидерстве в крупных организациях. Однако доказательств, что он предсказывает их лучше, чем IQ, характер и ценности у нас по-прежнему нет и, скорее всего, не будет. Отсутствие новых мета-исследований — показатель угасания академического интереса к теории. Причина его — де-факто невозможность проводить независимые измерения.

В последние несколько лет велись разговоры о том, что вот уже скоро мы научимся быстро и дешево проводить подобные тесты с помощью машинного обучения. Но даже если нам удастся что-то таким образом померить, я сомневаюсь, что по сравнению с тестами на IQ, характер и ценности, тесты на «вертикальную сложность» смогут объяснить что-то больше чем на пару дополнительных процентов. У этого результата не будет практической значимости в консалтинге, а в академии мы спишем это на погрешность измерений. Если с «уровнями» эти теории бессмысленны, то в интерпретации «вероятностный микс» они бесполезны. Здесь феномен реален, но у нас есть намного более простые, «горизонтальные» объяснения для него.

Проблема №5: Пространство ценностей не является одномерным.

Мы с вами видели выше график, где оценки по уровням выстраивались во что-то вроде кривой нормального распределения. Такая кривая часто встречается в исследованиях и это должно навести нас на мысль, что может быть, за этими уровнями все же стоит какой-то более фундаментальный параметр. Я думаю, что этот параметр называется «мудрость, как ее представляла себе Джейн Левинджер» и что это ценности, составленные в последовательности, типичной для западного либерального человека.

Все «вертикальные» модели выстраивают ценности в линейку и говорят, что одни ценности выше, чем другие. Если «алхимик» выше «оппортуниста» это значит, что свобода выше безопасности, отношения выше власти, духовное выше материального, демократы выше республиканцев. Эти приоритеты не произвольны. Они отражают евроцентричную природу моделей. Они отражают путь развития, как он видится из Европы или из Северной Америки. То есть… все-таки… Ура!? Вертикальные теории — это что-то?

Нет. Это не значит, что этот путь будет верен для большинства обществ и даже для большинства людей в Западных обществах! Дело в том, что пространство ценностей не является одномерным. У нас есть много надежных измерений на страновом уровне, можно применять разные названия для осей, но нигде у нас не получается просто расставить страны в одну линейку по «уровню развития ценностей».

Для описания ценностей нам потребуется как минимум два измерения. В моделях Инглхарта и Шварца, самых лаконичных из научных моделей — два измерения. Не больше — но и не меньше. Я ставлю на то, что все современные научные модели ценностей, модели Шварца, Инглхарта, Хогана, Хофстеде, все они описывают в целом одно и то же двухмерное пространство, просто делают это под разными углами.

Модель Шварца с двумя возможными системами координат

Модель Иглхарта

Если мы сделаем исследования на страновом уровне, мы увидим что страны ценностно дрейфуют и этот дрейф не случаен, в нем есть некоторые направления. Не одно направление, но несколько. На графике выше видно, что оси у Инглхарта сильно коррелируют, график имеет заметный уклон. Два из четырех углов графика пустые! Однако, мы также видим, что эта корреляция не равна единице, что вектор развития Северной Европы отличается от вектора Юго-Восточной Азии. Эти регионы движутся в разных направлениях. Должна ли Россия пойти вслед за Нидерландами или вслед за Гонконгом — вопрос открытый.

Вам кажется, что правый верхний угол на графике — самый лучший? На самом деле мы не знаем, это будет зависеть от того, что отложено на осях! Если взять другие оси, например по одной отложить «долгосрочность ориентации», а на другой «гибкость и готовность учиться» — конфуцианские страны окажутся в правом верхнем углу. Здесь очень важный урок: если вы строите карты, они будут отражать вашу ценностную систему координат. Ответ на вопрос «куда нам дальше» всегда даваться через призму «что мы ценим сейчас».

Да, в Европе, на страновом уровне ценности успеха сменились на ценности отношений. Но у нас нет оснований думать, что те же законы будут автоматически переноситься на людей индивидуально на коротком горизонте. «Но ведь я много раз видел, как человек зарабатывал денег и дальше фокусировался на отношениях» — скажете вы. Безусловно, так бывает. Но бывает ли, что человек продолжает бесконечно зарабатывать деньги? И так тоже бывает. А если бывает и то и другое — в чем предсказательная сила теории?

Давайте подумаем: что мы вообще можем сделать с помощью этих теорий? Существуют демократы и республиканцы, условно, «оранжево-зеленые» и «сине-оранжевые». Можем ли мы с помощью этих теорий перевести республиканца «на новый уровень», превратить его в демократа? Ммм… Кажется… Нет? Точно, нет. Эти теории просто ставят демократов выше, потому что их идеология позднее сформировалась. Но из этого не следует, что демократическая идеология каким-то образом «включает» в себя идеологию республиканцев, как организм включает органы. Скорее, она нажимает в людях на другие «кнопки».

Эти теории обещают вывести людей на «новый уровень мышления». Но происходит ли это фактически? У нас нет доказательств. Мы знаем, что краткосрочные интервенции, направленные на изменение мышления, как правило, не приводят к значительным и устойчивым изменениям в поведении или результатах людей. Как правило, размер эффектов мал, изменения носят лишь ограниченный и кратковременный характер — если они не подкреплены системными изменениями в окружении, навыках и ежедневных привычках.

Наши убеждения отражают наши жизненные возможности: когнитивные, социальные, биологические. Даже если мы убедим человека, что он может прыгать в высоту на три метра, это не позволит ему прыгать в высоту на три метра (ок, без механической помощи). Большинство людей в попытке добиться этого просто сломают ноги или выгорят. Развитие — это не смена майндсета или, по крайней мере, не смена майндсета в первую очередь. Это постепенное развитие характера, навыков, выработка новых привычек, смена социального окружения. Нам не нужны «вертикальные» теории, чтобы успешно развивать людей.

Бонус-трек: Почему же это так убедительно?

Потому что это такой герменевтический криптомарксизм. Что? Да! Вы никогда не замечали, что тезис о переходе количества в качество — это тезис Гегеля в изложении Энгельса? Вы никогда не замечали, что уровни Спиральной динамики в точности совпадают с исторической периодизацией в марксизме: синий — феодализм, оранжевый — капитализм, зеленый — социализм, желтый/бирюзовый — коммунизм? Это марксистский историцизм, представление о том, что можно познать какие-то объективные законы истории, перенесенный на психологию.

Марксизм очень убедителен. Академики в США всегда были политически левее, чем основная масса населения. В опросе 2006-го года 17.6% американских академиков в социальных науках само-идентифицировались как марксисты — что, на мой не-нейтральный взгляд, примерно как если бы 17% географов оказались сторонниками теории плоской Земли. Марксизм дает чувство морального превосходства, позволяет ощущать себя «на верной стороне истории» и считать всю критику реакционной «критикой с предыдущих уровней». Критикующие, мол, просто не доросли до пролетарского сознания: «Что, измерений хотят? А, это эксперты-модернисты с оранжевого уровня. Как же можно измерить “мудрость”? Нонсенс!». Слабая операционализация здесь даже помогает, как помогает она гороскопам. Поскольку стадии описаны широко и метафорически, каждый может найти в описании что-то про себя.

После Второй мировой войны в академии возник сильный интерес к темам ценностей, морали, власти и авториторизма. Использовать науку чтобы не допустить повторения ужасов войны — могла ли какая-то миссия быть более благородной? Однако, когда наука начинает занимать стороны в моральных спорах, умозрительно назначая одни ценности выше других, она только теряет свой авторитет. Единственная ценность, которую наука должна ставить наверх априори — стремление к истине. Это ценность, без которой сама наука невозможна.

Но ученые — тоже люди. Они вновь соблазнились нарративом о сверхчеловеке, только сверхчеловек у них оказался наделен не волей к власти, а волей к миру. Помните, как в СССР из лучших побуждений преподавали в университетах т.н. «научный коммунизм»? Здесь произошло же самое. По счастью, социальные науки на Западе все меньше становились похожими на политфилософию 19-го века и все больше — на нормальные эмпирические науки. Недостаточно больше придумывать теории «за все хорошее и против всего плохого», вроде пирамиды Маслоу. Теперь нужно четко определять конструкты и искать способы их измерить. Сделать это для вертикальных теорий в итоге не получилось. Это привело к тому, что академический интерес к ним угас, их сторонников постепенно выдавили из академии, а наследие их оказалось в руках неакадемических или псевдоакадемических авторов и бизнес-консультантов, у которых обнаружилось не меньше стремления «переводить людей на другой уровень».

Что делать?

Я не знаю. Для себя я сделал вывод, что учетом веса доказательств, которые у нас есть, поддерживать и пропагандировать вертикальные теории — бессмысленно, расточительно и манипулятивно. Конечно я не призываю прекратить развивать людей или строить «бирюзовые организаци», нет. Те, кто хочет строить не-иерархические организации или помогать людям расти, могут отлично делать это без опоры на эти концепции. Эти концепции не являются необходимыми. Если задуматься, большинство «бирюзовых организаций» узнали о том, что они «бирюзовые» от консультантов, которые пришли их изучать. Как и большинство «бирюзовых» людей.

Я не призываю никого радикально менять точку зрения. Это было бы нелогично, я никого не хочу вывести на «новый уровень». Вы можете подождать еще лет десять. Я сам прошел этот путь постепенно, за двадцать лет, от «вау как круто», через «в этом что-то есть, но понять бы что» и «хм, я вижу серьезные проблемы» к «это красивая, но недоказанная история». Вот я сам сейчас построил прогрессию из четырех уровней. Видите, это получается само собой, удержаться очень трудно.

Но это лишь иллюзия. Уровней принятия вертикальных теорий не существует. Это когнитивное искажение. Можно считать это удобной формой самообмана. Самообман иногда помогает психологически — краткосрочные выгоды вроде вдохновения или чувства смысла очевидны. Но в долгосрочной перспективе он приводит к завышенным, несбыточным ожиданиям и запускает рискованный цикл «очарование–разочарование».

Я думаю, настало время перестать себя обманывать и отправить эти теории туда, куда мы отправили многие другие психологические теории: френологию, графологию, подавленные воспоминания и «Эдипов комплекс» Фрейда, радикальный бихевиоризм Скиннера, разделение людей на аудиалов, визуалов и кинестетиков и прочие простые, привлекательные, популярные, но не поддержанные эмпирически нарративы. Я понимаю, что ни с одной этих теорий этого не произошло мгновенно. Не было никакого ритуала, никаких публичных похорон. И это не то, чего я хочу. Теории умирают постепенно, и эти уйдут тихо. Всему свое время.

It's a rare genius indeed who can pen a 6,000 word article and write off the life's work of so many other people in the process. Amazing!